一、高等“学府”

建筑是一所学府的门面,泱泱百年大学情怀深蕴其中。从贯穿母校的行政办公一号楼与理科楼之间的南北中轴线上,有一条长长的、笔直的双向通道,由修剪平整、与行人齐腰的三道松树墙隔开,现在的名称是“致真路”。1988年秋季,我第一次入校报到进入母校校园时,就被致真路的幽深静谧和道路两侧浓郁的松香味深深吸引住了。那一刻,我确信自己真的迈进了一所营造别致、底蕴厚重的高等“学府”(不是“学堂”)!那一种激动和幸运感,至今难忘。后来,我逐渐留意到了母校中轴线上的其他所有建筑,而且还发现母校与甘肃省委党校共享着同一条中轴线,再后来,我慢慢感悟到了母校“地望”以及整体营造方式上的独特之处。大家都说校园“环境”重要,但如何才算重要,论者寥寥无几。其实,母校西北师大的校园,就是一个默默育人的“宇宙”小环境。从1992年留校从教至今,我身处其中已有34年,母校的小“宇宙”环境,一直在泽被我心、沐浴我身。感恩之情,不吐不快!

西北师中轴线上的“致真路”——三道松树墙隔出的双向通道

二、“中轴”之谜

进入母校的第一门户,就是座北朝南的正大门,这可是一座不同寻常的门,也是留给所有校友的第一印象。西北师大正大门是一座三孔拱顶“智慧门”。“三孔”之门,本土历史悠久,文化内涵深厚,历史上的孔庙和贡院基本都是“三孔门”,据说左东门进出的是文举,右西门进出的是武举。“三孔”或喻三羊(阳)开泰,三孔门洞都是拱顶设计,中间大而方,两边小而圆,与校训“知术欲圆,行旨须直”中的“直圆”喻不约而通。母校正大门的特点是:六柱三间,坊楼结合(牌坊取牌楼斗拱楼檐之势),中高两低,拱顶方圆结合,复线拱环,涮石体面,柱基凸显。造型之别致、构思之考究、工艺之复杂、内涵之丰富,丝毫不逊于国内外其他大学的所谓“名门”。许多后来的校友,未识西北师大门,盖源于门前侧面所植松树逐年长大,两侧孔门被遮挡,于是以为是座普通门。所以,我借此也提点建议:正大门前的两棵松树,建议再往外移或加以修剪,使其收束两边枝叶,使“三孔门”完整呈现出来。门面门面,不蒙才是面。

正大门三孔中的中门就是由北至南中轴线的起始点。中轴线贯穿办公楼和理科楼(今天的名称是“致善楼”)的中门前后门,而且,理科楼的南门居然也是“三孔门”,与正大门遥相呼应。更令人惊讶的是,这条中轴线穿过师大南门,一直延伸到甘肃省委党校的北门和南门。两校共享一条中轴线的有趣故事,原来就在我们身边!

西北师大正大门是一座三孔拱顶“智慧门”

今天的西北师大正校门已修葺一新。体面沙砾质地,触手可感。过去用人工“水涮石”工艺喷镶,今日用科技“水涮石”工艺喷镶,风吹雨淋日晒而不破。这样的设计建造工艺,全国少见。母校大门已是受保护的重要历史文物遗产,成了象征性地标、文物了。只有每年迎新入校,或有其他重要活动时,才可以打开通行车辆。大门建材取自大漠戈壁,象征扎根西北,坚韧不拔。有网友曾经评论说,中国“扎根最深的师范大学,就是西北师范大学”,因为,西北师大的脚下,就是地球上土层积淀最厚的黄土高原。

俯瞰西北师大校园中轴线

中轴线上的第二个建筑,就是行政一号楼(或称“行政楼”)。这是一栋建造于1950年代的老式的中字型建筑,是承载西北师大历史和记忆的文化载体。2010年前后,行政一号楼由于地基发生倾斜,成了危楼。在广大师生“留住记忆,留住历史”的呼声下,这栋楼于2016年4月被拆除后,按照原样在原址上进行了复建,即“修旧如旧”。现在的建筑依然是中间四层两边三层,左右对称、前后对称、中规中矩,东南西北四方都开门,中门是外五洞内三间式设计,一楼的窗户轮廓模拟了延安窑洞的外形,雕花纹饰与过去一样美丽,从中似乎依旧能够感受到当年从西安和城固西迁而来的先贤们的奋斗的气息。

毛泽东的题词“忠诚党的教育事业”

中轴线上的第三个建筑,就是行政楼后面的一块两米多高的直立碑塔,上面有毛泽东主席的题词“忠诚党的教育事业”(源于1937年8月,毛泽东为抗大第二期教职员的题词),碑塔四周用圆形松树墙园艺造型环绕。若不是陇东学院谢学旗老同学存留至今的一张照片的提醒,我差点儿忘了早期母校校园中,居然还有这样一处珍贵的毛主席题词碑。毕竟时间已经过去三十多年了。我父亲生前任教于永昌县水源乡的村小学,在五六个村小学任过教,但不管怹在哪里,在我记忆中,怹的办公室中墙上都贴着怹用毛笔抄写的“忠诚党的教育事业”这几个字的白纸条幅。想到母校的这块立碑,不禁唤起了我对父亲一生从事乡村教育生涯点点滴滴的记忆。1988至1992年在母校读书期间,校园中的醒目宣传标语很多,印象最深的就是“教师是人类灵魂的工程师”这个描述教师工作性质的标语。总之,那个时代,校园中的“德育”氛围相当浓厚。

中轴线上的最南端的建筑,就是理科楼。这是一座具有社会主义象征意义的“工”字形主楼,属于中苏混合风格建筑,是苏式楼体与中式楼顶(三角屋梁,铺瓦房顶)。理科楼共有三组相对独立的楼体,相互之间以四层廊道连接在一起。每组楼体开四门,共计十六门,加上南门是三孔门,总计应该是十八门。在一座建筑物中,开放出十八个门,窗户也显得格外宽大、明亮,这是多大的气象啊! 中间楼体的顶层中央,建有一座天文台,银白色的圆形天文台常常反射出耀眼的阳光,显得格外神秘。天文台看上去也像一个地球仪的造型标志,所以有校友也把理科楼称为“地球楼”。1988年秋季伊始,印象最深的卓杰老师的《美学原理》课,就是在西侧的145阶梯教室上的。记忆中,只有理科楼才有这种阶梯教室,它应该是当年校园里最为动人的景观之一吧。教师虽被聚焦于阶梯教室的中央,但却处在最底处,学生则居高临下俯瞰着老师。从空间正义来审视,教师主体与学生主导的关系,只有在阶梯教室中才得以真正实现。阶梯教室真是一个很奇妙的设计! 理科楼的对称之美,随处可见,如果考虑到中楼北门和南门前的凸出部分,把理科楼视为一座横着的“亞”形楼,似乎更为准确。行政一号楼已经实现了修旧如旧的梦想,成为危楼的理科楼,将来也许更有修旧如旧的必要。

理科楼是一座具有社会主义象征意义的“工”字形主楼

理科楼前就是中轴线上的核心建筑——盘旋路暨中央圆坛方丘。盘旋路暨中央圆坛方丘,恰似天坛与地坛的结合,这是我心目中校园的核心地标。古代祭天用圆坛,称为“圆丘”,祭地用方坛,称为“方丘”。就是在这里,我最早体悟到了天圆地方的“天学”奥义。在我的记忆中,从八十年代中后期,到整个九十年代,西北师大南北-东西两条主次轴线交汇处的广场(今日暂定名称是“和美广场”)中央,是有一个圆基方丘建筑的,用于展示学术海报和师生自发组织各种学术讨论、演讲、跳锅庄舞等活动,功能上犹如北大“三角地”那样是一个校园信息交流的“枢纽”。当然,圆基方丘在设计内涵上,是有更胜于北大“三角地”之处的。其“方圆”宇宙观内涵,与校训“直圆”喻似乎不谋而合!黎锦熙先生为早期西北师院应届毕业生题写的“知术欲圆,行旨须直”,后来作为校训,一直承继到今天。陇上资深法学人刘延寿先生在我的微信中留言:“此校训的文化内涵之深厚博大,是我看到的当下大学校训无与伦比的,这不是甘肃情结的感情用事和偏好,而是它的创造者本有的学术地位和高素養,以及那个时代的人文历史背景决定的。”

盘旋路并不处在十字交叉的最中间,而是在东西道路北侧的一个“涡轮”中,一点儿也不妨东西方向上的师生通行和车辆通行。盘旋路的东西两边是各系的黑板报。当年,政治系的黑板报在西侧,我曾主创过几期彩色主题板报。粉笔字的水平在那时有了大幅度的提升。盘旋路今天已经拆除了。是否考虑复旧如旧,还是有必要新建一个敞口四方的“木铎金钟”塔?可以讨论一下。此处若留空白,犹如西安拆去钟鼓楼一样,校园小宇宙的灵魂安在?早年的校友,常把此处称为师大的盘旋路。说到这里,有一位2012年前后毕业的校友,也是我的学生李盖玛吉曾给我微信留言说:我们刚去上大学的时候,总是搞不明白盘旋路,把它和兰州城关区的盘旋路搞混了。这说明,盘旋路被拆除后,“盘旋路”的名称还继续延用,于是,就造成了后来入校的新学生的困惑。我给她的回复是:所以,无枢纽则无盘旋路。今天的许多城市的盘旋路拆除后,都被红灯十字取代了。是好是坏,当然不宜一概而论,但是其背后的文化问题却值得深思。“盘旋路”的意义到底是什么?

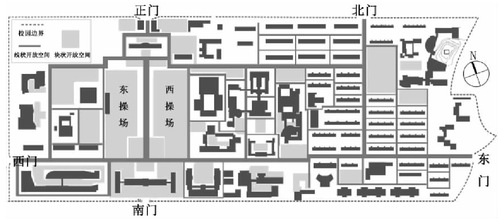

从西北师大校园设计图中看到的中轴线

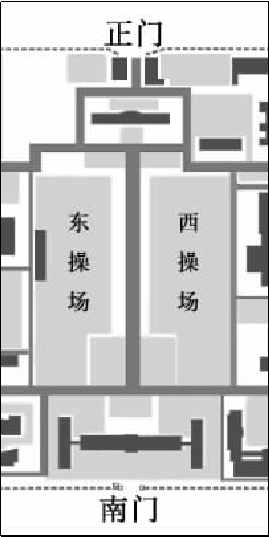

在校园南北中轴线上,居于最中间的一段,就是前面提到的“致真路”,这是一条笔直的双向通道,连接着办公楼后“忠诚党的教育事业”直立碑塔与理科楼前的盘旋路,我常常把这条路想象成“子午路”。当然,这条路并不是完全与子午线相重合,而是稍微向东倾斜,或许是为了与北京中轴线相平行吧(北京中轴线也是稍微向东倾斜)。近代早期,据说北京中轴线是最有可能成为“本初子午线”(划分东西的0度经线)的,可惜当时没有知识产权概念,机会丧失了,最终,通过英国格林尼治天文台的那条经线被确定为“本初子午线”。不精准或许不等于不真实,“善果高于真相”。母校的这条南北中轴“子午路”,隔出东西“双子操场”。“子午路”两边,是对称的两个大操场,对体育空间如此“豪华”的布局,对体育格外之重视,在全国高校中实属稀见。

从1988年到母校上学,到1992年留校工作,加在一起已有34年,这30多年来,在校园中,我最爱体验行走在母校这条“子午路”上的感觉——面南背北,立足神州,想象着从西到东转动地球。我常常把盘旋路暨中央圆坛方丘视为观星台,将“子午路”看作是观星台自台北壁凹槽内向北平铺的石圭。石圭用来度量日影长短,所以又称“量天尺”。 在正午时刻,行走在“子午路”上看日影,还真有“量天”的感觉。我总是把盘旋路暨中央圆坛方丘想象为周公测影台,中央圆坛方丘就是“表”,“子午路”就是“圭”。有时候,也把理科楼上的天文台想象为周公测影台。行走在“子午路”上,就像走在立竿测影表上一样。每年冬至夏至前后的中午时刻,只要有机会,我就喜欢驻留在“子午路”上,看最短日影,寻最长日影;春分与秋风前后,早晚常常留连于校园东门与西门之间的东西大道(现定名为“燕兰路”)上,看阳光如何平行于东西。

1990年秋冬时节,与吕斌与李杰在盘旋路的中央圆坛方丘下合影

从盘旋路的“天学”意象,有时也会联想到我的家乡永昌县的钟鼓楼。童年时期,我有一个学期的时间,跟随父亲在永昌县第一小学读书,课余时间,我最爱玩耍的地方就是县城的钟鼓楼及其周边。后来,随着年龄的增长,我渐渐明白了钟鼓楼的功能——处于交通十字上的钟鼓楼,具有钟鼓声教、授时定位的功能。今日的张掖古城的正中心有座钟鼓楼,名“ 镇远楼”。钟鼓楼呈方形,楼体用青砖包砌,衬砌石条,基座的四面中间各开有一券形门洞,门洞正对着甘州古城的东、南、西、北大街,门洞上嵌刻着四门名字的砖雕匾额,东为“旭升”,西为“宾晟”,南为“迎薰”,北为“镇远”。楼阁为木结构重檐四面坡,溜金黄顶。楼阁的第一层四面悬有根据当地的风景名胜而题写的褐色绿字匾额:东为“金城春雨”,西为“玉关晓月”,南为“祁连晴雪”,北为“居延古牧”。意为东迎金城春雨,西送玉关晓月,南眺祁连雪峰,北望居延牧场。在钟鼓楼的第二层上也同样悬挂有四块蓝色金字匾额:东为“九重在望”,西为“万国咸宾”,南为“声教四达”,北为“湖山一览”。十二块匾额寓意深刻,意境旷达,东南西北对应春夏秋冬,体现的正是汉唐以来中国国家建构的宇宙政治学。

经由盘旋路和“子午路”,我看到的是春夏秋冬即东南西北,季节就是空间,空间就是季节。这不正是“宇宙”二字的最初的内涵吗?从政治地理学思考问题,后来不知不觉成了我的思维习惯,大概是“童子功”上叠加了“大学功”的缘故吧。把问题放在时空中来思考和求解,中国之外还有谁?由此,我也明白了中国作为“方法”这个更为一般的道理。因此,从中国传统宇宙观来看,在我心目中,致真路就是子午路,燕兰路就是春秋大道(寓意是从东北方向的燕山脚下一路西迁至西北兰州),和美广场(盘旋路)就是木铎金声广场(钟鼓楼)。南北中轴致真路,隔出东西“双子操场”;东西轴线燕兰路,交通于和美广场而至善至美。这种“格物致知”的体验,是我在母校的中轴线上顿悟出来的。

观星台与“子午路”

燕兰路是一条从属于南北中轴线的东西横轴线,分别通向母校的东门和西门,并与狼沟(十里店)和大青沟(金牛街)相接。从宿舍楼去文科楼的林荫路上,阳光泻过枝叶,树下光影斑驳。这条校园中的东西大道,我已走过千百次,至今仍不厌倦。姜亮夫先生谈及“东西”二字的原初内涵时,曾与“春秋”二字的季节含义与政治人文含义联系起来考释,对我很有启发性。既然“春秋”对应着“东西”,那么,“夏冬”当然对应于“南北”了。时间是在空间中循环往复,周而复始的,没有独立于空间的时间。

从盘旋路上看,母校校园总体结构是以“中”字形构架组织起来的,以东西南北四条垂直道路来规划校园布局。其中,南北主轴线即是整个校园形态的脊柱一一“中”字构架中的“1”。校园中的东西向次轴线则是“中”字构架中的“口”,这个“口”的东西两端,大致分布着家属区和学生区,当然由于历史的原因,也留下了一些过渡性、混合性建筑。总体看,两边是大致均衡的。与中原地区的大多数传统建筑以南门为大门,取坐南朝北之势不同,西北师大则以北门为大门,取坐北朝南之势,气象似乎更为宏大。中字型的校园,不正是一个小“宇宙”吗?尤其是站在校园中轴线上看,中国古典建筑中常出现的“中”、“工”、“亚”字形,广泛出现在路网形态、建筑平面设计等校园物质环境形态中的方方面面,造就了无论从平面构图,还是空间意境看,都蕴涵着浓厚的中国传统教育建筑的文化底色。

西北师大校园中的东西(春秋)大道

三、“汭”位天成

看完校园看校外。跳出校园中轴线,从整体“地望”来看,西北师大座落的地理位置很不寻常——背枕北山,南向黄河,东环狼沟,西绕大青沟。这样的地形,显然是一个经典之“汭”。故人讲攻位于“汭”,即指拥有形胜之地,居此可以厚德载物矣。西北师大校歌的题目就是《我的校园在黄河岸上》,由洪元基作词,卜锡文作曲,歌词唱道“你的乳汁哺育我们幸福成长”,这正是对黄河母亲的由衷赞美!对于类似的“地望”或“汭位”在中国文化起源中的地位,钱穆教授曾有以下的描述:

普遍都说,中国文化发生在黄河流域。其实黄河本身并不适于灌溉与交通。中国文化发生,精密言之,并不赖藉于黄河本身,他所依凭的是黄河的各条支流。每一支流之两岸和其流进黄河时两水相交的那一个角里,却是古代中国文化之摇篮。那一种两水相交而形成的三角地带,这是一个水桠杈,中国古书里称之曰“汭”, 汭是两水环抱之内的意思。中国古书里常称渭汭、泾汭、洛汭等,即指此等三角地带而言。三角桠杈地带里面,都合宜于古代农业之发展。而这一些支流之上游,又莫不有高山叠岭为其天然屏蔽,故每一支流实自成为一小区域。 此等小水系,在中国古代史上皆极著名。中国古代的农业文化,似乎先在此诸小水系上开始发展,渐渐扩大蔓延,弥漫及于整个大水系。中国是一个大家庭,他能具备好几个摇篮,同时抚养好几个孩子。这些孩子成长起来,其性情习惯与小家庭中的独养子不同。这是中国文化与埃及、巴比伦、印度文化相异源于地理背景之最大的一点(钱穆:《中国文化史导论》,商务印书馆1994年版,第4-5页)。

可见,黄河流域的“汭位”分布广、数量多,而且皆有文化摇篮的地位。1988至1992年期间,在我的记忆中,母校的西门尚未开通,校园西墙是完整的,墙外就是大青沟,这条泄洪沟从北山一直延伸到黄河。大青沟的北面,分布着孔家崖乡的农田。今天母校西侧的大青沟的河道上面,已改造成了人气旺盛的“金牛街”。焦瑶光老师在《记忆中的“水”》(https://mp.weixin.qq.com/s/zHXQ6AyncyNmc_fVZyTzRA)一文曾提到,上个世纪五十年代,西北师范学院的教师大部分都居住在市里边,每天步行去学校上课。在十里店和学校之间有一条被当地人称为“狼沟”的排洪沟。据说,冬天狼沿着那条河去黄河边饮水,所以起名为“狼沟”。2022年7月15日,安宁区下了一场透雨,西北师大东门的“狼沟”水位上升,响起了多年未曾听到的排泄山洪的声音。可见,母校从地望上看,是背靠北山,南临黄河,东西环沟,正所谓“汭位天成”。三面环水的地形,虽不等同于中国传统大学的“辟/璧雍泮水”,但已经非常形似了(“辟雍”源于早期的太学建筑,也就是天子讲学的地方;东汉蔡邕的《明堂丹令论》中解释为“取其四面环水,圆如璧,后世遂名璧雍”)。

回顾1939年建校选址的相关资料,我发现,当时学校报给教育部的部分呈文有这样的内容:

“兰州当西北要冲,回汉相处,如以教育为政治军事建设之前驱,则本院将永为西北最大之文化堡垒。精神国防前线之所寄托,本院不敢厚于自任、重于作始。且欲为永久基础,自宜有远大计划,若沿用甘肃学院旧址,则因陋就简,现在既有轰炸之虞,将来亦多尘嚣之扰,实不足以实现应有之使命”“故于兰州城郊不远,交通较便之处,购置地皮,建筑校舍为最适宜。兹查兰州西郊七八公里间,黄河岸北公路稍南之处,有地平旷清净,颇合于上述种种条件”。

据此,便到十里店找得农民的沙地数十亩作为建校基地,即拟以此地作为西北最高师资训练的所在地。可见,母校选址并重建于今天的位置,是有深远的战略上的考量的,是要以此作为“播教化于西陲”的永久基地。

“汭”位天成的西北师大校园——坐枕北山,南向黄河,东环狼沟,西绕大青沟

与“汭位天成”的校园地望相映成趣的,还有几处重要的、值得一提的文化地标。地处十里店桥西南角的水塔山,是早期母校海拔最高的地方,耸立着一座柱状建筑,这就是西北师范大学的重要标志——水塔。1992年留校任教后不久,我就申请到了自己的一间“婚房”,由单身宿舍搬进了水塔山下的“单三楼”,在这里结婚生子、事业初启。“筒子楼”的条件虽然简陋,但生活自由、心情舒畅。这里是我成家立业的地方,眷恋之情,难以言表。水塔山曾经是明代烽火台的一个台基,从这里可以想象明朝与北元蒙古势力对峙的地理前沿——水塔山以北至北山区域是北元蒙古势力的游牧骑兵部队,以南以东则是明朝的戍边将领和屯垦士卒。水塔山上或许书写着中原农耕社会与西北游牧社会互动的历史经验。过去的烽火台何以能够演化到后来的水塔山?弟子乔薇曾撰文对水塔山以东,同样属于黄河北岸的盐场堡之“堡”的发音进行了考释,对于回答这个问题很有启示意义。

兰州位于黄河的上游,因为南北两山,黄河河道并不宽阔,早先,北岸凭黄河作为防御之用,北岸的盐场堡的堡,距今仍有不同的读音,有人读作(bao)、有人读作(pu)、有人读作(bu),一字多音本就有着不同的意思,而这“堡”的读音也证实了它早年间的功能。堡(bao),是军事防御建筑。堡(pu)是驿站,而堡(bu)是小村庄。“堡”的三种读音分别提示着从“卫城”到“驿站”,再到“村庄”之变迁的历时性含义,意味着中国国家空间由内而外不断和平拓展的历史之谜。(参见,乔薇:《盐场堡回想 ——从盐场堡(bao)到盐场堡(bu)》,https://mp.weixin.qq.com/s/5dN6c8Bw6o9upqGMknBJig)

从明代烽火台到母校的水塔山,见证的不仅是政治地理的变迁——边地的内地化,而且还有生活取水方式的重大改进。早期母校师生的生活用水,都是赶着毛驴到黄河边驮水,后来建了水塔,则用管道从黄河向水塔上水。从此,黄河连着水塔,水塔连着师生,用水条件大为改善。

从明代烽火台到师大水塔山

旧文科楼的北侧,有几棵茂盛的核桃树,它们的树龄要远远早于学校营建的历史。据说当年建校征地时,一位纯朴的当地村民老奶奶,虽然让出了土地,但要求不要砍伐这几棵核桃树。因为树上结的核桃是他们家油盐酱醋的经济来源。当时征地的老师爽快地同意了她的要求,于是这几棵核桃树就成了西北师大发展的历史见证。这也说明,西北师大迁建伊始,学校的发展和命运就深深嵌入在当地社区之中了。作为西北联大的一支,西北师大可以说是“西迁南渡未北归”,的确是札根于西北土地上了。从“行走的学校”,到“定居的学校”,再到“开放的学校”,今日的母校已然走过了“三步曲”,从早期的东进东、北门,到后来的西出西、南门,校墙虽在,已敞开七门了。 “生物圈二号”的启示是:封闭的王国会瓦解,但母校不会自我封闭,相反,新时代的西行、西进的使命已经迫在眉睫了。

四、“大楼vs大师”?

母校的中轴线以及中轴线上建筑物的“中”、“工”、“亞”字形设计构型, 提示着西北师大校园是一个默默育人的“宇宙”小环境。这不由得使我想到,清华大学梅贻琦校长著名的“大楼vs大师”说,这个说法可能遮蔽了校园环境本身的育人功能。在1931就职演说中,梅贻琦校长关于什么是好的大学,曾说过这样一段著名的话:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”这就是著名的“楼师喻”。然而,梅贻琦校长还有另一种说法:“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也。大鱼前导,小鱼尾随,是从游也。从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。”这个说法,可以概括为“鱼水喻”。从表象来看,这两种说法是存在矛盾的。除非是一直处于“行走中的学校”,一般意义上的学校,都要依托于一个特定的物理建筑空间,在其中建大楼而是建小楼,并不是问题的关键,校园建筑中的营造法式才是关键。如果校园设计没有深思熟虑的营造法式,而是杂乱无章,甚或是牴牾于本土核心文化价值观,它又如何“泽被”师生,如何起到“濡染观摩之效,自不求而至,不为而成”的效果呢?也许,我们只有把“楼师喻”和“鱼水喻”结合起来,才能准确理解梅贻琦校长对大学的想象。“楼师“喻,要以“鱼水”喻为前提——校园水塘师生鱼,师为大鱼带小鱼。

这样的理解似乎能够自圆其说,但我还是无法消除对梅贻琦校长“大楼vs大师”说的困惑。大楼为什么就不能兼容大师呢?可能的答案,也许隐藏在“行走的校园”之中。诞生于抗日战争硝烟中的西南联大、西北联大,不都是“行走的校园”吗?在当时的局势之下,谈理想的校园环境的确很难,谈舒适的生活条件也不切实际,但是,谈大师的人格风范和敬业精神,谈师生爱国进步的时代精神,却显得极为迫切。在大师与大楼不能兼得的情况下,强调大师的重要当然是不言而喻的。

但是,这样的自我解惑,我还是不能完全满意。“大楼vs大师”喻中是否还隐藏着一个现代西式“二分法”呢?如果有,为什么会出现这样的非此即彼的二分法呢?这可能需要追溯1860年至1911年中国大学校园形态演变的历史背景——19世纪末从传统中国“书院”到现代西式“学堂”的划时代变革。光绪三十一年(1905年),清政府宣布废除科举后,贡院的考试功能随之消失,全国17座贡院失去了存在的必要性。各地贡院有的改建为新式学堂,有的改作他用,有的被拆毁已荡然无存。于是,school转录为“学校”,campus成了“校园”或“场地”。Gongyuan(贡院)与Xuefu(学府)消失了。在这个转型过程中,有一个特别令人瞩目的现象,就是西方教会大学逐渐进入中国,与此相应,便是逐渐将中轴线为核心的中国古典建筑格局“改良”为“十字架型构”的校园空间,将严格功能分区、单中心、向心型仪礼性校园形态构筑“改良”为学院化、辐射型景观校园形态构筑——基于教会文化侵略性“道德”培养下的精英主义教育理念。经过改造,“校园中这条南北向的中轴线又与东西向的大路相交,俨然成为教会安放在华西坝上的十字架。”(陈晓恬:《中国大学校园形态演变》,2008年同济大学博士学位论文)

(转引自,陈晓恬:《中国大学校园形态演变》,2008年同济大学博士学位论文)

事实上,当年西方列强的“庚子退款”,换来的是清政府在“教育主权”方面的失守。1906年初,美国伊利诺伊州立大学的校长爱德蒙·詹姆士在呈送给罗斯福总统的备忘录中提到:“哪一个国家能够做到教育这一代的中国青年,哪一个国家就能够因为在这方面所付出的努力,从而在精神上和商业上获取最大的利益回报。”所以说,美国政府的这一作为在很大程度上取决于他们自身的利益企图,他们希望通过文化软实力为教会学校里的学生以及留美学生灌输美国的思想和价值观,实现文化渗透(刘利民:《“庚子退款”绝非“仁声义向”》, 《历史评论》2021年第6期)。这样看来,“大楼vs大师”喻的出现,似乎也不能完全与近代以来西学进入中国这个大背景割裂开来。也许说者无意,但听者却有意,“大楼vs大师”喻这一话语结构,也许会发生这样一个意外的效果——经由淡化中国传统书院的营造法式而使西洋教育理念和建筑意识形态顺利进入中国。这样的联想也许是一个“杞人忧天”?

幸运的是,西迁于兰州的西北师大,在最初营建时,因为建校经费都源于国家公助,似乎并没有被西方建筑理念或教会大学所主导。西北师大与北京师大的前身都是京师大学堂师范馆,早期的京师大堂,“应请于预备之外,再设速成一科。速成科亦分二门:一曰仕学馆,一曰师范馆。凡京员五品以上,皆准应考,入仕学馆。举贡生监等皆准应考,入师范馆。” 这说明,仕学馆与师范馆的设立是以替代科举,或作为渡性“科举”的使命而出现的,可能还有留存科举“火种”方面的考量。由此可知,就师范大学而言,书院或贡院向新式学堂的转型,并不是一步到位完成的,前者作为一种隐性的底色,一直在师范馆中延续了下来。京师大学堂作为大清王朝建立的新式“太学”,建筑形制上体现了“中体西用”的理念,中国古典建筑中的中轴线被恪守。从传统贡院到现代学堂的变革过程中,师范馆或师范大学的建筑更多保留了贡院的传统建筑意涵,尽管学科、师资、专业被快速西化,但是,校园建筑仍保留着传统宇宙观的文化底色。半中半西、中式为主的建筑空间形态正是京师大学堂所倡导的“中学为主、西学为辅”社会价值取向的直接的物质形态环境版本。正是基于这样的文脉延续和文化坚守,近代中国的一些师范大学,才防范了将中轴线与十字路混为一谈的危险。

中轴线与十字路是有重要区别的:中轴线上有十字路,但十字路上无中轴线。中轴线是以南北主轴统驾左右东西,南北方向上不只有道路,还有更为重要的一连串的通贯性建筑。中轴线格局下,南北是体,东西是用,由此我们不难理解,为什么东西方位在中国文化中,与作为物品的“东西”是通约的。但是,十字路的指称,通常只是指南北与东西两条道路的物理交叉或空间分异,而这正是西方“十字架”想象得以可能的一个重要的空间意象资源。 “纬度决定历史”,这个说法有很大的迷惑性。准确的说法应该是“气候决定历史”,其背后的深层含义是:经度中和纬度,纬度拱卫经度。最优纬度线是在最优中轴线(所谓“本初子午线”)上确定并得以体现的。“教育本身是无形的,而建筑赋予其物质形态”。以中轴线为灵魂的教育建筑发展的历史在中国渊源流长,并不是说消除就能消除的。校园营造法式,在大学向学生、教师和外界传递的信号中发挥着重要的作用,大学建筑具有重要的象征意义。

1940年前后,西迁至兰州的“国立西北师范学院”,虽然最终座落于甘肃这样一个地方空间之中,但是校园形制和办学追求却体现了国家空间的高度,具有经略西北大后方的国家使命。尽管从1949年至1957年全面学习苏联模式,使苏式建筑、规划思潮得以涌入,但是,苏式建筑同样遵循的中轴线、中字型、工字型以及对称结构,却与中国传统书院或贡院建筑风格大致契合、少有抵牾。中轴线中体现着中国文化或中国秩序的深层密码,这一点是无庸置疑的。

宋翔凤借助“大学”作为古代建筑这一特点,把大学与明堂、文祖、射宫联系起来,较为明确地阐释了何谓“太平世”(宋翔凤:《大学古义说》,载《清经解续编》(第二册),上海书店1988年版)。夏之世室、殷之重屋以及周之明堂,其结构都是五室,五个单元对称分布,四边各一室,中间一室,如此结构只能呈十字形结构!明堂有观测星象之功能,而古人观天授时,一件最重要的仪器就是测影之表,也就是树立一根表木,观测表木投影在一天之内的变化,就可以知时辰;观测表木投影在一年之内的变化,就可以知道时节。在进行天文观测之前,最重要的就是先确定准确的东西和南北方位,这通过立表测影就可以做到:春秋分太阳出没的时候就是正东西,与之垂直的方位就是正南北。如此,就能划出东西南北四方的十字线,而这个“十字线”就成为了“定方隅、验昏旦”的基准线!

甲骨文、金文、古代墓室和日晷、博弈棋局等文物中普遍存在的“亞”字形图形在原始文化中的具体含义,一直是个众说纷纭的问题。在史前文明中,人们从太阳观测中得出“亞”字形观念以及“亞”字形由对大地之形的描述上升到精神性形式母题的过程,透视出古代中国人特有的宇宙观和思维模式。而“亞”字形和古代礼制、“亞”字形变迁与中国古代社会变革之间的关系也正是这种宇宙观念和思维模式发展的具体体现,其中蕴涵着中华文明的独特品格。“亞”字形在不同文化中的变异,为我们提供了一条探索各文化之间联系的可能性线索。而“亞”字形最终堙没在东方文明里,却成为西方文明的神性象征。换言之,自中古以来,西方人将亚形明堂视为东方专制主义象征的同时,却将其悄无声息地转化为自己的神性符号。其实,在中国古代的建筑文化中,“亞”字形、“亞”字形大地、“亞”字形形式母题以及礼制形制与崇中观念是密切联系在一起的(吴秋野:《 “亞”字形图案形式母题的形成、演变及其文化意义》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2008年第2期)。压轴南北,是为了权衡左右(东西/春秋),进而实现“中和育位,安所遂生”,而不是为了将十字形架构抽象化或人格神化。从麈“路”南北,到马“道”东西,历史中国文化中的“十”字是有具体内涵的,是与“德”“行”分不开的。在中国传统文化中,亞形“明堂”建筑,就是真正的“身教”大师!

亞形“明堂”与“行”、“德”、“道”、“路”(鹿)这些字是高度通约的,中央有“心眼”

比如,保存至今的定州贡院,其建筑规模宏大,气势庄严雄伟,既体现了清代建筑特点,又具有地方建筑的灵活性,是研究清代地方建筑艺术及清代科举考试制度的实物资料。东西对称的建筑形式,规模宏大、气势雄伟,坐北朝南依次为影壁、大门、二门、魁阁号舍、大堂、二堂、后楼等主要建筑。建康府贡院 ( 江南贡院前身)最引人注目的地方,也是纵贯南北的庄严的主轴线,它把人从外门引入天井,通过巨大的中门,然后沿着一条两侧小室林立的很长的走道,通过大厅或正厅,沿走廊最后抵达象征公平的衡鉴堂。以此为参照,当我从母校正大门进入,行走在西北师大办公楼至理科楼之间的南北中轴线上时,感觉就像是走进了定州贡院一样。当然,今天的母校在校园营建风格上,体现出的实质上是传统、现代和红色的“三叠层”风格,积淀着从晚清大学堂师范馆,到民国时期的西迁“行校”西北联大,再到新中国沐浴下的西北师大这三个历史阶段的底色。今天的西北师大,是一座具有“行校”使命的“居校”,教育援疆与“吾道西行”,从来就没有停止过。

五、找回中国人的“自然法”

东汉许慎在其《说文解字》中,对“灋”作了这样的解释: “灋,刑也。平之如水,从水。廌,所以触不直者,去之,从去。法,今文省。佱,古文”。然而,后来的许多法律学人忽视了这一段文字中的“佱”字。这是一个“致命的忽视”。实质上,“佱”字是比“灋”字更古老的写法,“佱”与“刑”(井)有共通的原始含义,即“形名天地”,是人在法秩序对自在法秩序最早的模拟。无论从“交通学”的视角,还是从“建筑学”的视角看,“佱”字都与中轴或中轴线这一营造法式密不可分。

据史料记载,元代高僧刘秉忠仿照《周礼》古制,用四方城门与纵横街道形成“左祖右社,前朝后市”之布局,营建了元大都(今北京),以一条中轴线为控制线,建造宫室和布局城市。1951年,建筑大师梁思成登上景山之巅,眺望北京中轴线,发出感慨:“一根长达八公里,全世界最长,也是最伟大的南北中轴线穿过全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴线的建立而产生。”可见,在梁先生眼中,中轴线是用来奠基高级法意义上的“秩序”的!

今天,我们一提到“中轴线”,似乎就是一个确定无疑的建筑学概念,然而,当我读到黄帝“作盘车以济不通”的传说时,却发现,“中轴”最早其实是一个“交通学”概念或技艺。黄土高原,丘陵众多,上下起伏,道路迢递,是关山一带乃至整个黄土高原地区的一种普遍的地形地貌。这种地理空间的优点是封闭性能好,便于自我防卫,缺点是交通不便,不便于同周边区域交往。这就有了黄帝“作盘车以济不通”的地理机会。“作盘车以济不通”,不仅仅意味着黄帝发明了车,还意味着黄帝还发明了控制车辆安全平稳行进的一整套技术规程和设施。一部车辆的核心部件就是“中轴”,车辆行进时,还要根据路况来控制运行的平衡。我们都知道今日的西北师大是一个“居校”,但是在抗日战争期间的西迁过程中,却是一个典型的“行校”。作为一个“行校”——“行走在车辆上的学校”,中轴的平衡控制不好是很危险的。

尚季芳教授在《艰难困苦,玉汝于成 ——西北联大在国立西北师范学院的传承》一文中,提到过一个细节:“1941年到1944年,西北师范学院师生常在迁校的路途中奔波。彼时西北师范学院第一任院长李蒸先生的儿子李幼蒸仅仅四岁,还不是记事最鲜明的年纪,但汽车的汽油味却充满着他的整个回忆。彼时西北交通尚不发达,路途坎坷,途经甘肃天水时遇到了翻车事故……所幸并没有造成人员伤亡。师生们互相处理着伤势,李蒸先生安慰着司机,大家一起修好车后又继续赶路——迁徙途中类似的感人故事数不胜数,也正是因为师生们面对困难不轻言放弃,才铸就了这一段传奇经历。” 这一起“翻车事故”,是一次教训,也是一个宝贵的经验。不能因为从“行校”发现到后来的“居校”,就忘了“中轴平衡”与“车辆控制”的道理。从交通学上的车辆中轴,到建筑学上的方位中轴,从“舆(驭)车”,到“舆地”,道理看来是相通的。这个相通的道理,似乎都指向了黄帝发明的指南车。黄帝为什么要发明指南车?指南车的原理是什么?有机会再讨论吧!

从中轴线的本土文化内涵,我还常常联想到一个法学上的专业问题:什么是中国人的自然法教育?不从“天学”(不同于近代以来西方的“天文学”)即“历法”切入,我们能讲明白中国人的“法律信仰”吗?“天”赋人权,其实是中国人的本来信仰,西方人的信仰实为“天主”赋人权。没有这样的自觉区分,中国人将自我失语,何谈话语权? All man are created equal的含义是“人人被造而平等”,而不是“人人生而平等”。Crossing Your Heart,这是西方人在胸前划十字,中国人则是“立心于天地六方”。中国人的明堂/昆仑信仰,是一种“前神学文化”,在西方人发明他们的神学文化之前就出现了。有朝一日,当我们给“十字架”脱了敏,找回中国人本来就有的中轴线文化和亚形明堂文化时,本土文化自觉、自主、自信的时刻就回来了。

“什么是中国人的自然法教育”,实为法理学或法哲学的一个基本问题。对此,陇上资深法学人刘延寿先生提出了如下的看法:

我们每个中国人每日每时都无不处在大自然规律的约制或者规制之中,例如24节气对人们生产与生活的规制,特别是就关系国运的“三农”来说,24节气的自然法则简直就是一部自然宪法这么重要,连皇帝都不敢违反,盛唐中国的缔造者太宗李世民都懂得严格遵守农时节令的重要性,首先约制自己的政令之具体行政行为不违农时,并一再强调臣属的具体行政行为不夺农时,为农业生产提供宽松环境。这样说下来,不就是一个常识吗?而且是一个很大的常识问题,但这个常识一旦进入哲学家的思维系统,就成为理论性的大学问。中国先秦圣哲老子对天、地、人、道、自然这五者之间的逻辑关系经过深度研究后提出:“人法地;地法天;天法道;道法自然”这样一种递进的制约关系,其核心是如何处理好天地人的关系。“道”在老子哲学体系中是具有真理性的重要范畴,它虽然对天地人的相互关系起着规制作用,但最后还要受制于“自然”的调整。《老子》哲学中的这个“自然”,不就是老子主张的自然法吗?而且是具有规律价值意义的自然法,有很强的制约性,连“道”都得受其规制。

“关于中国人的自然法教育问题”,概言之,就是一句话:“如何处理好天地人之间逻辑关系”的自然法教育。“天地人之间的逻辑关系”,其实又是自然法调整下的一种伦理关系。这个关系链处理好了,社会就和谐了;社会和谐了,天下没有不平的道理。我们的国人包括搞学术研究的人在内,现在还是围着“人造法”活动,但是又不那么信“人造法”,就连手握法柄的最高执法者一一老百姓说他们是最不该腐败的人一一现在都不信法了,如果信法,他敢腐败吗?所以目前形势看来,光靠“人造法”是管不住事了,但是自然法还是厉害,在它面前人人都变得规规矩矩,包括腐败分子,他再疯狂也不敢放肆!否则,随时有灭顶之灾。因此,现在提出对中国人进行自然法教育的主张是十分明智的,也是必要的。

2000年前后,西北师大的行政楼仍然是北面最高的建筑

2022年是母校一百二十周年华诞,也是我留校从教三十周年,经历三十多年的母校校园生活的熏陶,我终于悟出了法学即天学的道理。原来,“佱”迹煌煌的“宇宙”小环境,一直就在我的身边!

最后,附上刘延寿先生赠给我的一首勉励诗,作为本文的结束语:

满满的爱校情结,自豪的家国情怀。

中国安全在西北,民族团结和平在。

孝子从不嫌母丑,精神富有幸福来。

多少鱼龙争变化,总归西北会风云。

文 王勇